このたび明和電機のマネージメントスタッフを募集することになりました。

明和電機は、アーティスト・土佐信道による芸術活動です。土佐信道が生み出す芸術コンセプトをもとに、「ナンセンスマシーン」と呼ばれる芸術作品を作り、ライブや展覧会で発表し、応用したオモチャを設計、販売をしています。その全体活動を円滑に進め、社会に伝える役割を担うのが「明和電機マネージメントスタッフ」です。

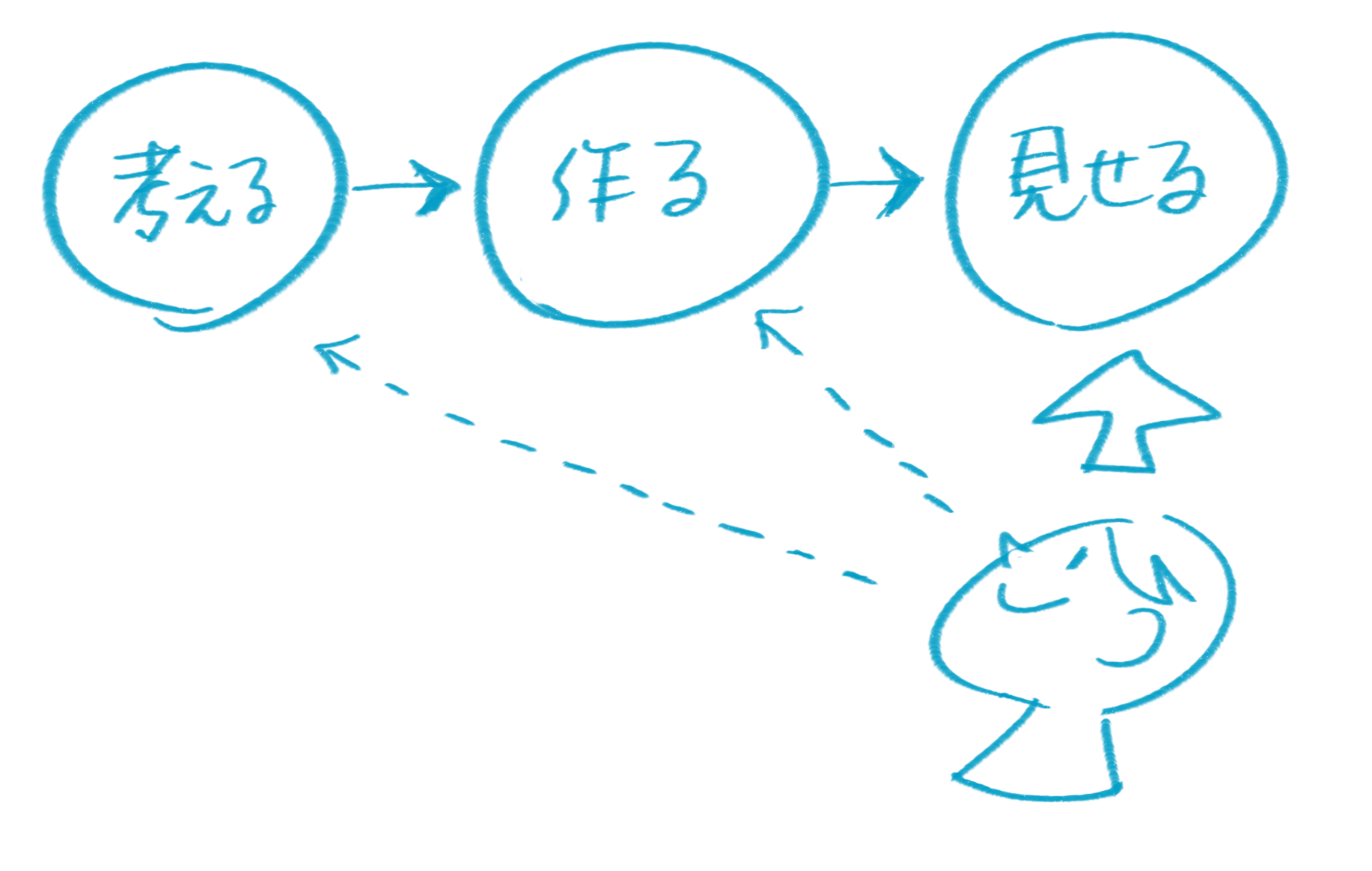

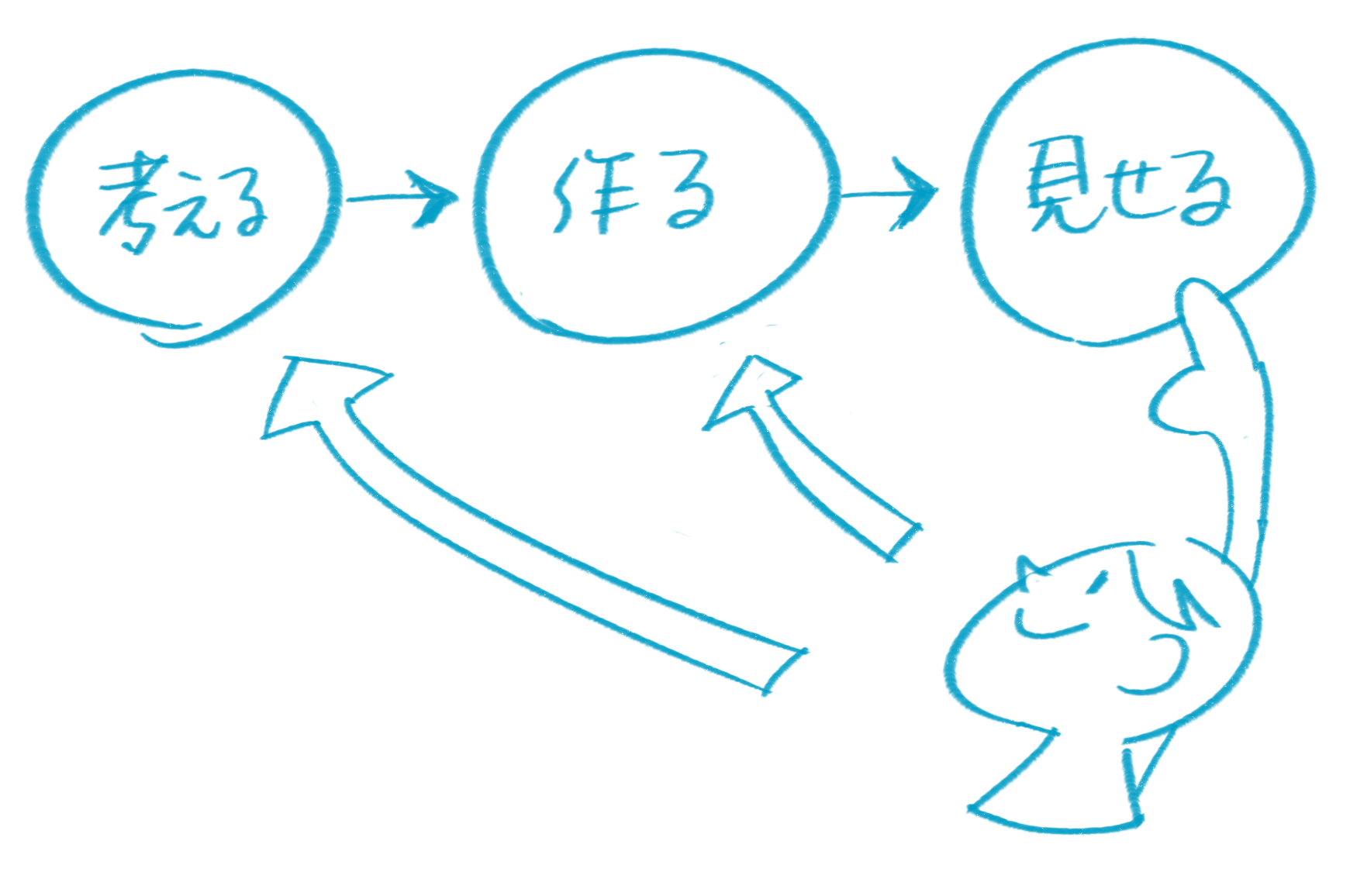

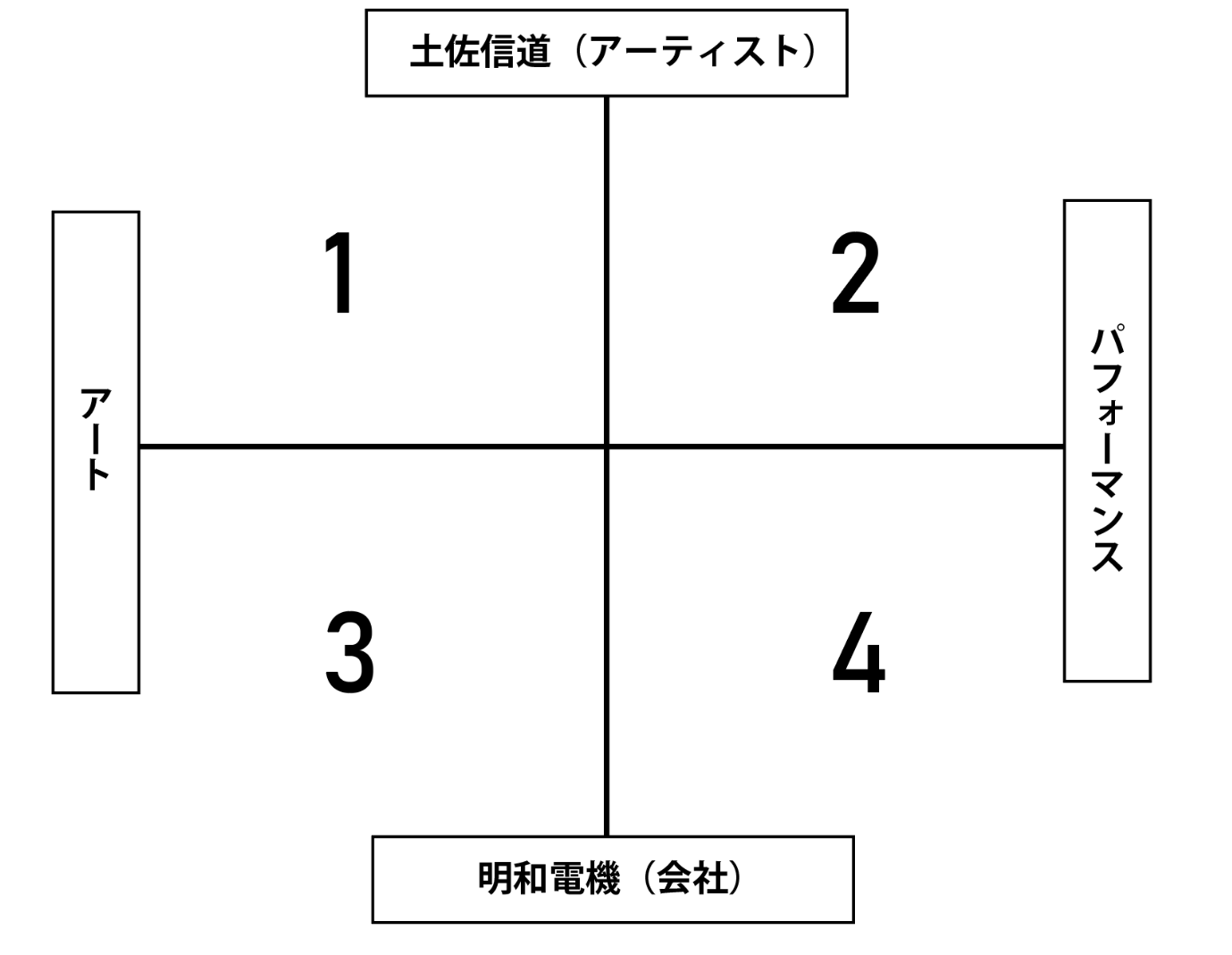

明和電機の活動の4つのフェーズ

明和電機の活動は、土佐信道個人の芸術活動と、会社による社会実装という両極があります。また、現代美術的な表現活動とライブコンサートのような音楽活動という両極もあります。

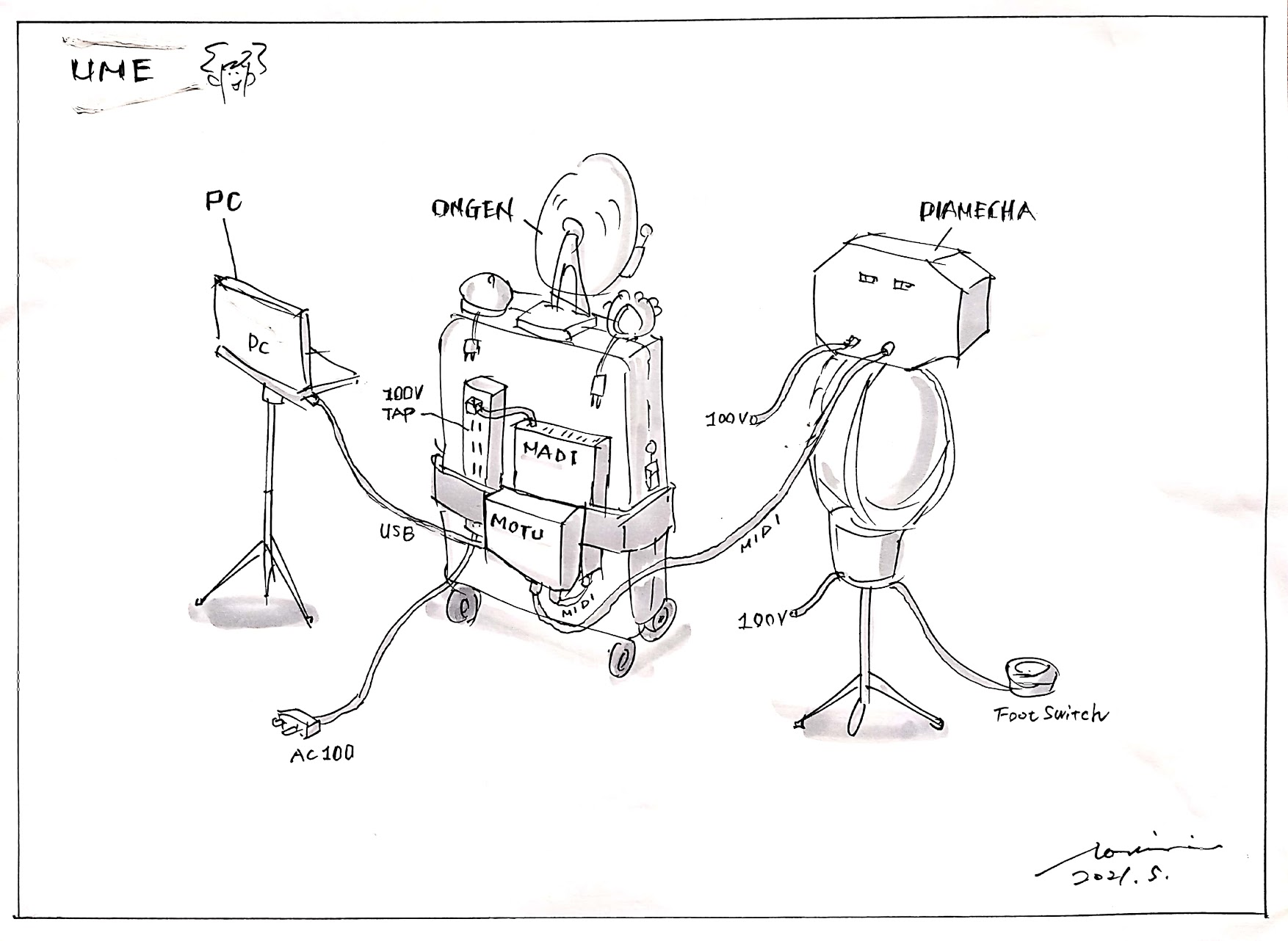

活動が多岐にわたるため、そのマネージメント作業の全体感を把握するのは大変難しいのですが、たて軸に「土佐信道(個人)」と「明和電機(会社組織)」、そしてよこ軸に「アート」と「パフォーマンス」をおき、それにより分割された4つのフェーズごとに見ていくと、活動全体の動きがわかりやすくなります。

フェーズ1(個人 × アート)・・・芸術を生み出す

フェーズ1は、明和電機の活動の出発点です。土佐信道がスケッチやテキストでアイデアを練り、作品や製品のコンセプトをつくります。また音楽活動のための楽曲の作詞・作曲も行います。ここはアーティスト土佐信道がひとりで黙々と行う作業なので、制作に関するスタッフはいません。このフェーズ1では、造形デザイン、新型の機械機構、ネーミング、楽曲などに関するさまざまな知財が生まれるので、その知財を法的に守るため、「知的財産(著作権・商標・意匠・特許)」として管理しています。

◆マネージメントの仕事:

マネージメントスタッフの業務として、企業とのライセンス契約の作成や、意匠登録、商標登録、特許など、法務・契約・知財のサポートがあります。書類読解力や文章作成力、資料整理能力、それにともなうPC作業などのスキルが必要となります。

フェーズ2(個人 × パフォーマンス)・・・ 体で表現する

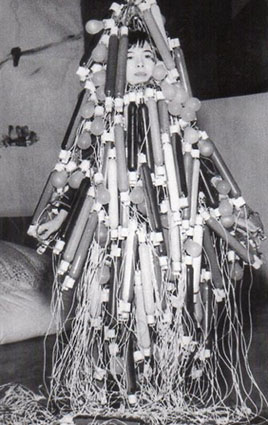

フェーズ2は、土佐自身が身体を使って表現するフェーズです。ここでの大きな活動が音楽活動で、ライブコンサートにて楽器演奏・歌唱などの実演を行います。またスライドを使った講演や、CMや映画やテレビドラマの出演などの役者活動もあります。

◆マネージメントの仕事:

クライアントとの出演費の管理、スケジュール管理、契約書作成などの事務処理と、舞台に立つ土佐の衣装や小道具の管理、車による送迎など、現場での実務が中心となります。

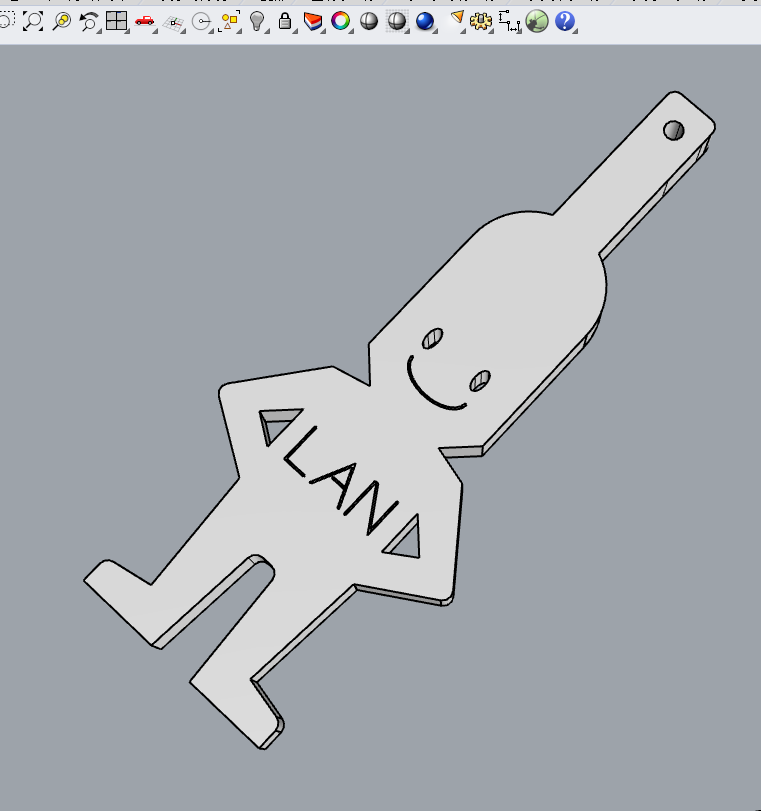

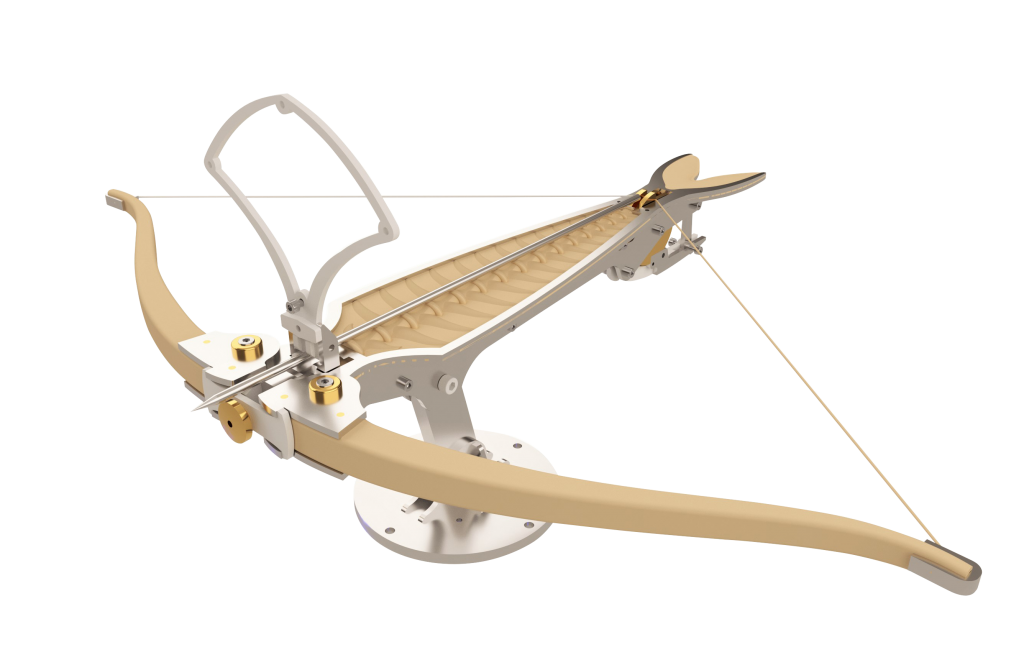

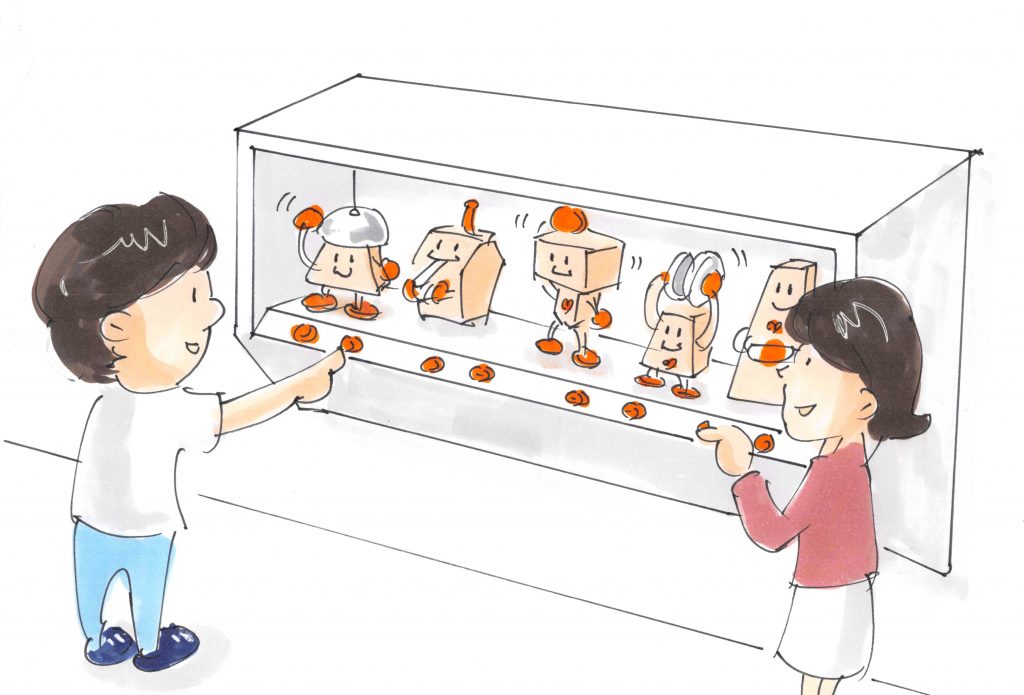

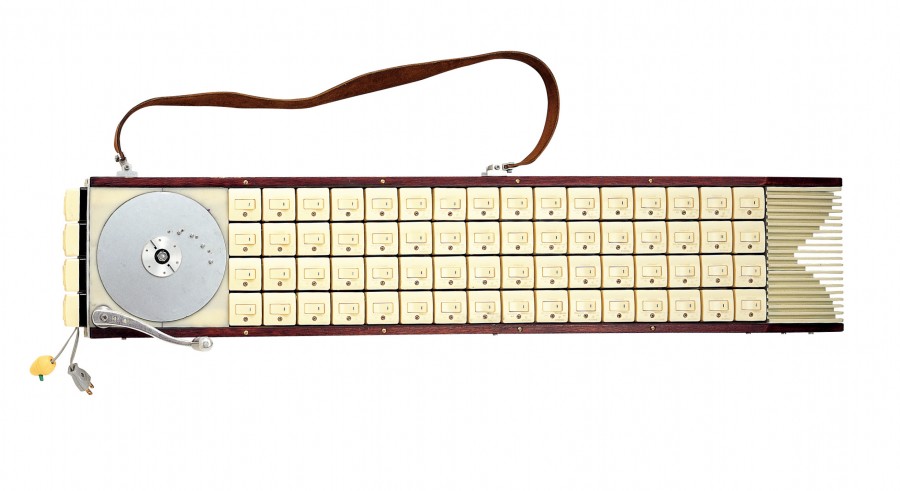

フェーズ3(組織 × アート)・・・ものをつくって売る

フェーズ3では、明和電機のアトリエと呼ばれる工場にて、アイデアを“かたち”にします。明和電機の制作スタッフである「工員」とともに、ナンセンスマシーンを制作します。さらにそれを応用してオモチャのプロトタイプを開発し、外部企業と共同して量産を行い、プロダクトを作り、その販売も行います。また美術館での展覧会を企画制作し、作品を社会へ送り出します。

◆マネージメントの仕事:

アトリエにおけるマネージメント作業としては作業環境の保険や賃料などの運営管理、制作費の予算管理を行います。また外部受注での開発があった場合、予算と契約の管理も行います。展覧会業務としてのマネージメント作業は、美術館との契約書作成と予算管理です。ショップ販売に関するマネージメント作業は商品の納品調整、経理処理、ネットショップ、明和電機秋葉原店の発注と予算管理などです。

フェーズ4(組織 × パフォーマンス)・・・ 社会に届ける

ライブコンサートの活動やワークショップ、ウェブメディアやテレビ出演など、明和電機の活動を社会へ発信する段階です。 子ども向けの授業から海外でのライブコンサートまで、幅広い活動が行われます。また筑波大学芸術コースでの教育活動もあります。

◆マネージメントの仕事:

ライブコンサートやワークショップなどのイベント運営、広報、チケットや物販管理、演者の衣装管理があります。また海外公演での英語対応・契約書作成があります。

マネージメントのスキル

必須スキル

プロジェクト管理(スケジュール・予算・体制構築)

契約書の読解力と知的財産の基礎知識契約実務(ライセンス・出演・製造・販売など)

英語での実務対応(海外公演・契約)

事務処理(見積・請求・在庫管理 等)

自動車の運転業務(送迎、輸送)

歓迎スキル

アート/音楽/演劇業界での制作・運営経験

製造・物流・ECなどの実務経験

契約書ドラフト作成、商標・著作権申請経験

SNS・PR・販促活動の経験

広報物制作などのデザインおよびアプリケーションの使用経験

(イラストレーターフォトショップなど)

とにかくありとあらゆる表現を明和電機は行っていますので、マネージメントの業務は大忙しですが、アイデアが形になり、社会実装されていくプロセスをたくさん見れるので面白いのではないかな?と思います。

みなさまのご応募をおまちしています。

.

愛知公演は豊橋市にあります「穂の国とよはし芸術劇場PLAT」にて、ライブコンサートを行いました。いや〜、素晴らしい劇場でしたね。いろんな劇団の方々が公演をされている本格的な劇場で、今回はその小ホールで演奏させていただきました。チケットは完売!たくさんのお客様にご来場いただきました。

愛知公演は豊橋市にあります「穂の国とよはし芸術劇場PLAT」にて、ライブコンサートを行いました。いや〜、素晴らしい劇場でしたね。いろんな劇団の方々が公演をされている本格的な劇場で、今回はその小ホールで演奏させていただきました。チケットは完売!たくさんのお客様にご来場いただきました。

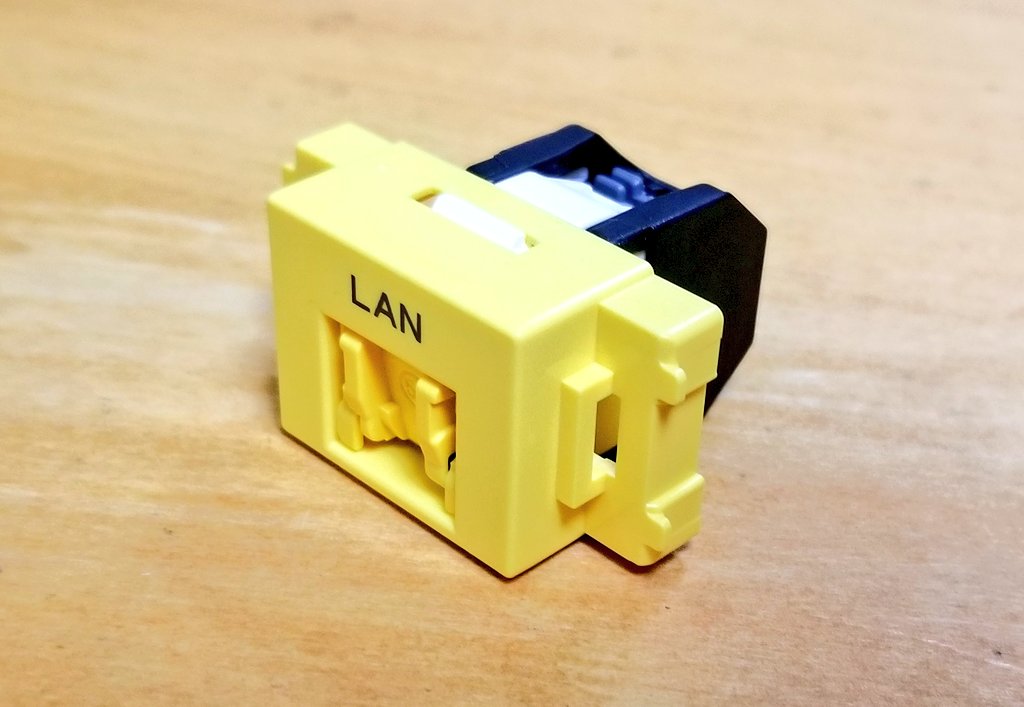

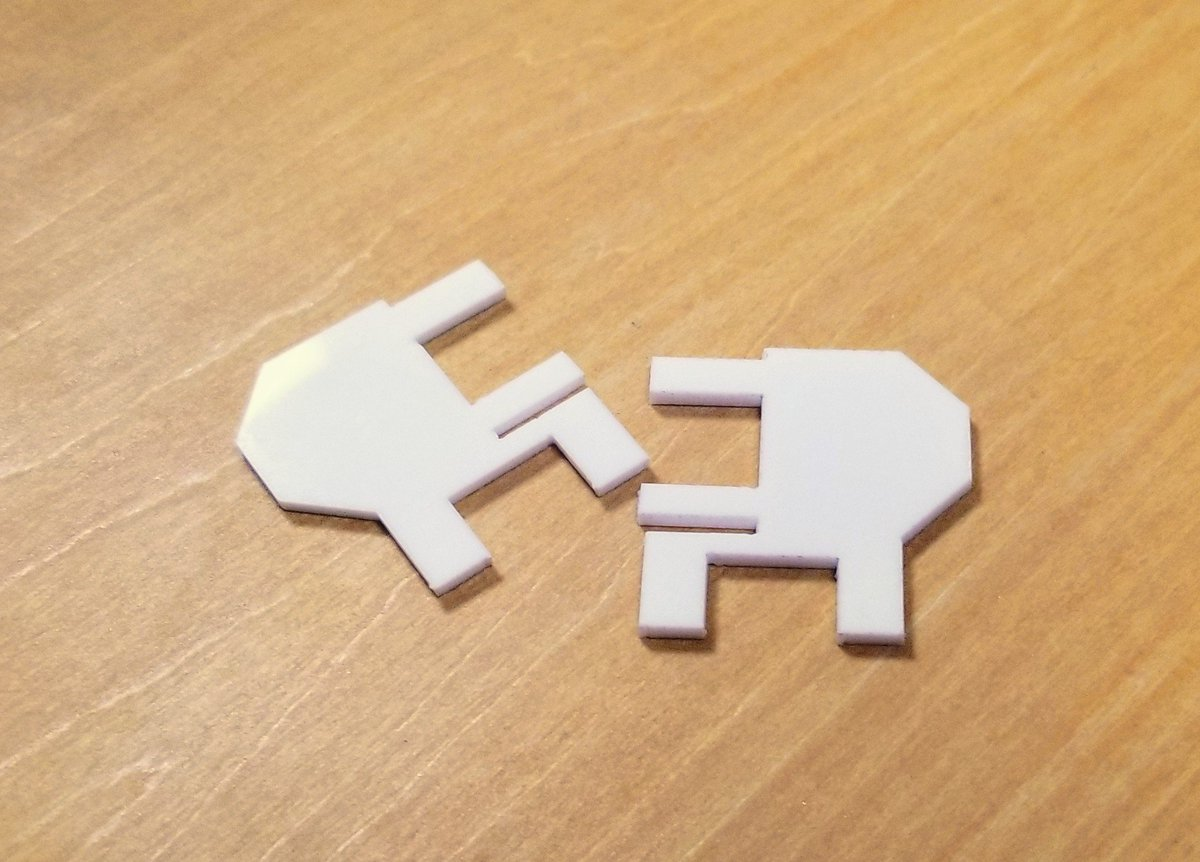

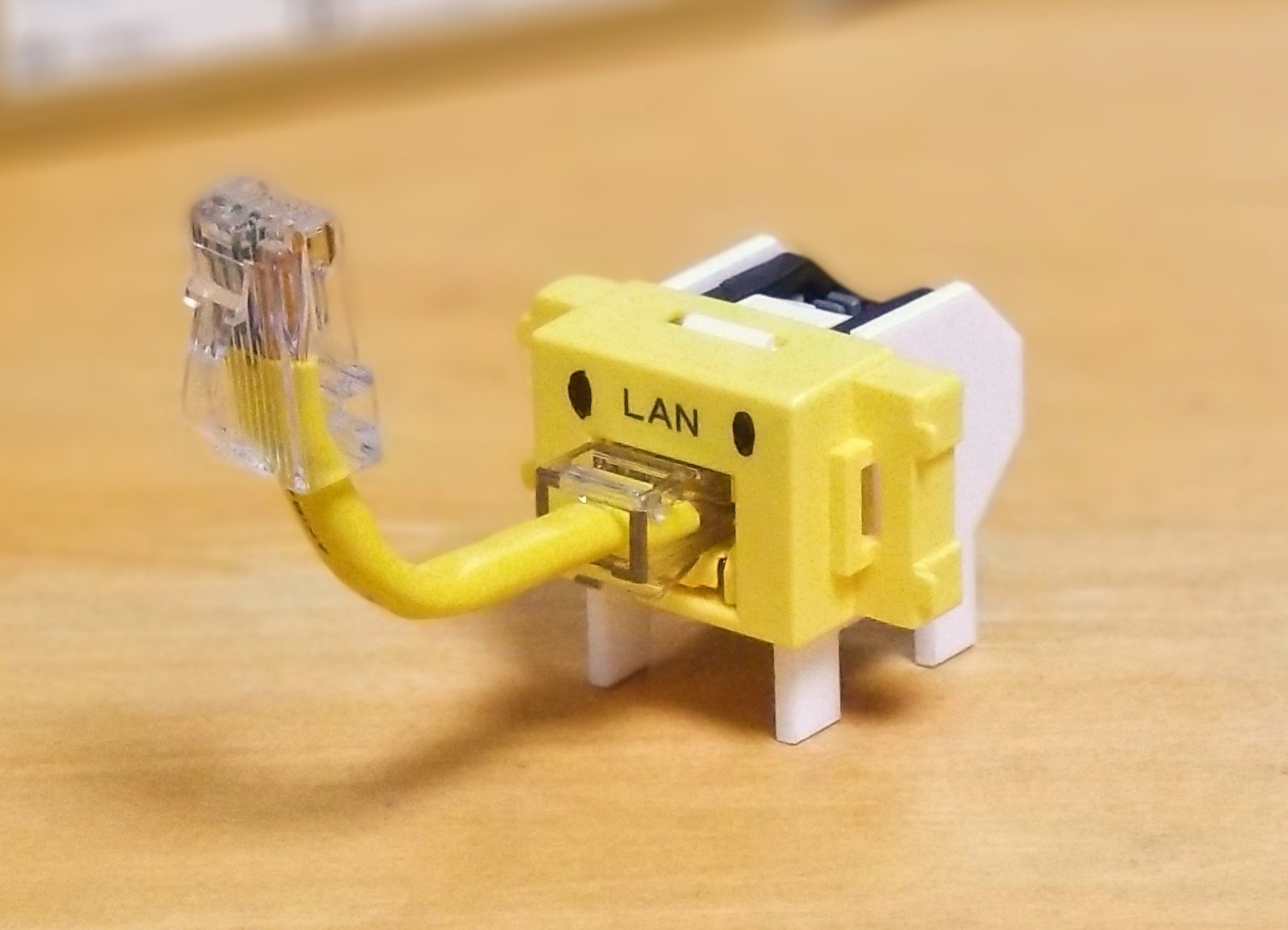

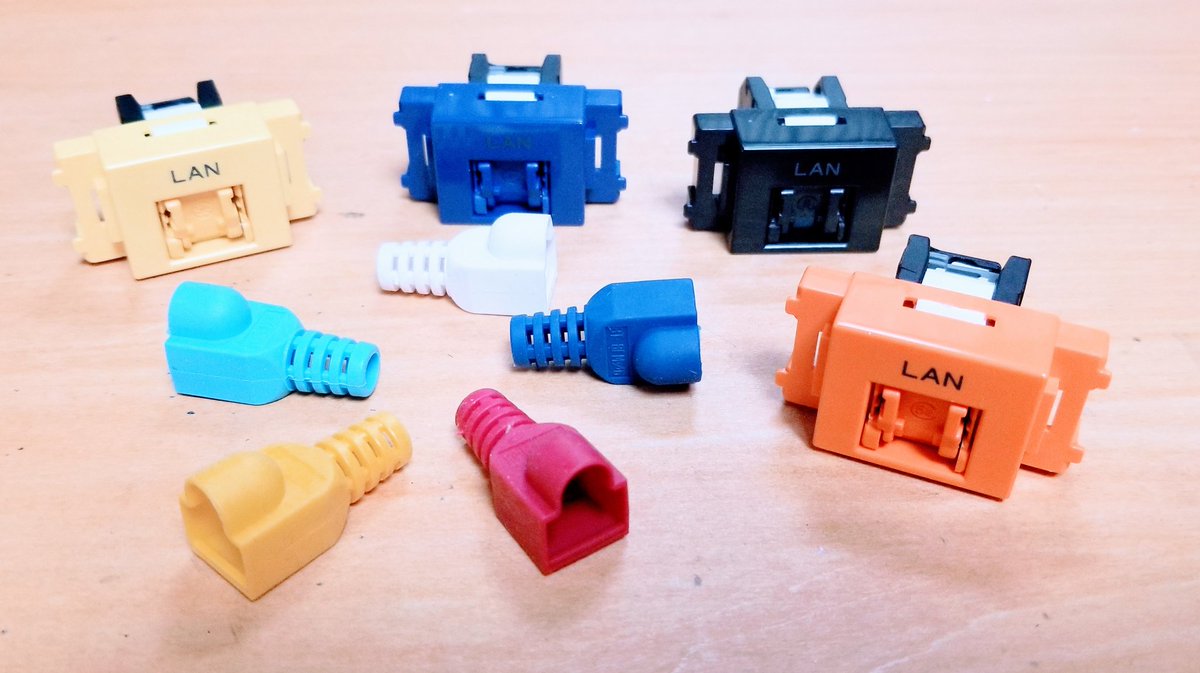

店内の商品をいろいろご紹介していただいたとき、LANケーブルのカラフルな部品たちが目にとまった。ケーブル配線はもともと色で識別しやすいように、カラフルな仕様になっている。それらがまるでレゴブロックのようで、魅力的。「これで、なんか作れるかもです。持って帰ってもいいですか?」ということでサンプルをいただいた。

店内の商品をいろいろご紹介していただいたとき、LANケーブルのカラフルな部品たちが目にとまった。ケーブル配線はもともと色で識別しやすいように、カラフルな仕様になっている。それらがまるでレゴブロックのようで、魅力的。「これで、なんか作れるかもです。持って帰ってもいいですか?」ということでサンプルをいただいた。